Per mesi prima di partire non mi era chiaro in cosa sarei andata a parare. Una mia compagna di corso a medicina, anche lei appassionata di viaggi, mi aveva proposto di partire insieme ad agosto.

Tre settimane in ospedale in Madhya Pradesh, una regione dell’India così poco considerata che credo la Lonely Planet ne abbia rimosso il capitolo, se non per le sue famose riserve naturali (aperte – ovviamente- solo d’inverno) e tre settimane di trekking in Ladakh, il piccolo Tibet indiano, alla conquista dello Stok Kangri, 6153 metri.

Ospedale e montagna, le due attività che più odio e, allo stesso tempo, amo.

Eccomi quindi, il 17 agosto alle 4.00 del mattino all’aeroporto di Malpensa. Da sola, una valigia con dentro camice e fonendoscopio, uno zaino da trekking con appesi scarponcini waterproof, guscio per la pioggia, sacco a pelo invernale e delle gocciole di sopravvivenza per il mese e mezzo a venire.

Quando si parla di India le prime immagini che vengono in mente sono il Mahatma “Grande Anima” Gandhi, i roghi spirituali di Varanasi, lo splendore del Taj Mahal, uno yogi che levita e il traffico dei tuktuk. E nell’infinito viaggio aereo non riesco a pensare ad altro, alla sua magia e spiritualità.

Arrivare in India

Il primo contatto con l’India ha invece il sapore globalizzato di qualsiasi viaggio del XXI secolo: la certezza di un McDonalds in un aeroporto incredibilmente efficiente, asettico emulo di un JFK a New York.

Per quanto uno possa farsi ingannare dalle apparenze però, già il corso degli eventi inizia a prendere una piega ‘indiana’. Nella mia personale esperienza, questa svolta è rappresentata dal realizzare di non poter ritirare denaro da nessun ATM dell’aeroporto.

Sono quindi appena sbarcata dall’altra parte del mondo con 20 euro nel portafoglio, 5 dollari che porto sempre per buona fortuna e 230 rupie regalate da un amico (l’equivalente di 2,90 euro).

Senza Wi-Fi, soldi e già quasi senza speranze, riesco ad incontrare la mia amica che arrivava da un diverso volo ma col mio stesso problema di bancomat e riusciamo comunque a imbarcarci da New Delhi a Nagpur, aeroporto più vicino alla nostra prima destinazione: Betul. È difficile farsi un’idea solo con Google Maps di cosa dovrai affrontare.

Uscite finalmente dall’aria asettica degli aeroporti, nel contrattare il nostro primo tuktuk, ogni cosa inizia a correre a un ritmo completamente diverso. Allo stesso tempo più lento e più confuso: un’esperienza davvero nevrotizzante per due giovani milanesi.

Innanzitutto, la stazione dei treni non è un semplice interscambio per fare saliscendi, ma una città nella grande megalopoli asiatica. È un groviglio di lavoratori, venditori di ogni sorta, donne che allattano, persone che dormono, discutono, fumano e mendicano.

A differenza di altre mete del Rajasthan più turistiche, dove è comune incontrare altri visi pallidi (coi loro sandali e calzettoni, zaini enormi, e ridicoli cappellini), alla stazione dei treni di Nagpur siamo le uniche occidentali a vista d’occhio e, ad essere sincere, anche le uniche donne dentro la biglietteria. Senza aver capito che biglietti ci abbiano venduto a un prezzo irrisorio, corriamo sul primo treno in partenza, fortunatamente il nostro.

I treni indiani

Appena entrate sul vagone sentiamo una nidiata di occhi che si posano sui nostri zaini e sui nostri jeans occidentali, non aggressivi né invadenti, probabilmente solo curiosi di vedere dove saremmo andate a sederci. Di posti infatti nel vagone semibuio non se ne vedevano proprio.

In India, scopriamo, si passa dagli scompartimenti liberi, i cosiddetti ‘seater’ in cui l’unica regola è ‘basta entrarci’ per un prezzo di 20 o 30 rupie (40 centesimi di euro) alla seconda classe e alla prima classe: con aria condizionata; con aria condizionata e guardia privata dello scompartimento (4.000 rupie, stesso viaggio), qui i posti sono esauriti settimane prima del viaggio.

Treni che macinano fino a 2.400 km per tratta, con nomi fuorvianti come ‘Express’ o ‘Superfast’ senza superare in realtà i 50 km/h, per viaggi dalle 24 alle 48 ore.

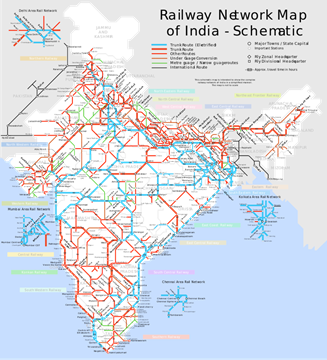

Esattamente come vene e arterie di questo corpo enorme, la rete ferroviaria trasporta centinaia di migliaia di persone ogni giorno, brillante perla della corona dell’ormai defunto Impero britannico delle Indie .

Iniziamo a vagare per il treno alla ricerca di un posto dove sederci (le 24 ore di viaggio aereo si facevano sentire) e al vederci trascinare gli zaini, il controllore, intenerito, ci accompagna in uno scompartimento di seconda classe, fa alzare un uomo che dormiva serenamente in una cuccetta e ci fa pagare un’inezia di sovrapprezzo.

L’uomo scompare nel treno e vediamo, seduta di fianco a noi, una famiglia composta da due donne, un uomo e un signore anziano. Iniziano ad offrirci daal e riso dalle ciotole che si passano di mano in mano e, mentre stiamo sistemando gli zaini, chiamano un omino e gli ordinano di rifarci la cuccetta. Noi gentilmente rifiutiamo.

Le nostre convinzioni e le nostre aspettative si ribellano, si capovolgono e fanno le capriole. L’uomo in questione peserà sì e no 40 kili, vestito di stracci si aggira per il treno raccogliendo con le mani i rifiuti, bucce di banane, contenitori di merendine e fazzoletti che i passeggeri buttano a terra senza neanche guardarli.

Possibile che sia un intoccabile, un Dalit?

Le caste

Ho letto tanto sul sistema delle caste: sulla sua persistenza nonostante i vari tentativi dei governi per sradicarlo e soprattutto sulla sua reale origine. Secondo la religione induista, quando Brahma creò gli uomini, li estrasse da varie parti del proprio corpo: i brahmini, custodi della scienza e sacerdoti dalla propria bocca, i kshatriya, i guerrieri e governanti dalle sue braccia, i vaishya ovvero gli agricoltori, pastori e commercianti, dal ventre e gli shudra, i servi, dai suoi piedi.

Fuori da questa rigida divisione nacquero poi gli avarna, di cui fanno parte i dalit, gli intoccabili, dal nome della polvere che copre i loro piedi. Da questa concezione classista della creazione deriva la rigidità della differenziazione in caste, con le loro funzioni e ruoli differenti che trovano giustificazione nella mitologia.

La spiegazione più razionale della loro nascita l’ho trovata in un libro di Dominique Lapierre, scrittore francese che negli anni ‘70 raccolse le testimonianze dell’indipendenza indiana la notte del 15 agosto 1947.

Nel suo saggio “Stanotte la libertà”, rintraccia la nascita delle caste nell’invasione degli Ariani, realmente avvenuta nel 1200 a.C., popolazione che gli inglesi hanno artificiosamente fatto risalire ai diretti discendenti di Alessandro Magno. Una piccolissima popolazione ariana sopravvive ancora nelle montagne impervie del Ladakh.

Secondo Lapierre, nel II millennio a.C., questi conquistatori bianchi sottomisero l’India, mischiandosi con i locali ed addolcendo un po’ i colori della carnagione.

Effettivamente, i Brahmini e le caste elevate paiono mediamente più alti e chiari di carnagione, rispetto agli intoccabili. Per metà mito e per metà agghiacciante eco della nostra Storia recente, diventa facile comprendere come un mito o una religione possano giustificare, de facto, una rigida divisione economica e razziale.

Niente di nuovo, no?

Verso il Padhar Hospital

Quattro ore di viaggio e siamo finalmente arrivate alla stazione di Betul, dove ci aspetta un autista per portarci al Padhar Hospital, destinazione finale, in cui veniamo accolte da una decina di ragazzi della nostra età, inglesi e spagnoli, coinquilini nel cottage a noi dedicato.

L’ospedale è a pochi metri ma non lo vedremo fino al primo lunedì. La sera cade una pioggerellina fine che non ci abbandonerà per le tre settimane a venire e cullata dalle fronde degli alberi e dal rumore delle gocce penso al miliardo di indiani che vivono in questo incredibile, sterminato paese e mi chiedo cosa mi aspetterà nel mese e mezzo a venire.

Le prime tre settimane in India le avremmo passate in un piccolo ospedale in Madhya Pradesh, vicino al paese di Betul. La provincia, letteralmente “regione centrale”, amichevolmente chiamata ‘cuore dell’India’ deve il suo nome, come si può facilmente supporre, dalla sua posizione nella cartina indiana.

La sua economia si basa principalmente sull’agricoltura e i segni intorno a noi non mancano di dimostrarcelo.

Siamo a metà agosto, in piena stagione dei monsoni e la terra è verde e fertile. La pioggia cade incessante, anche se la definirei più sensazione di pioggia che pioggia in quanto tale, basta ad infradiciarti ma senza farti correre a riparare sotto un albero. Ombrelli in giro non se ne vedono e le donne si coprono con il saree.

La strada principale è un nastro di asfalto a due corsie che collega le città vicine, su cui corrono a tutta velocità autobus, moto, motorini e tuktuk, ognuno munito di un clacson molto sonoro e un cartello dietro: ‘Horn Please’ (suonare per cortesia).

È considerata buona norma infatti avvisare gli altri automobilisti. Su quali siano i pretesti per attaccarsi al clacson credo si potrebbe scrivere un’enciclopedia, tant’è che gli indiani suonano per qualsiasi cosa e trovarsi in strada è una sfida oltre che di sopravvivenza anche per il proprio udito.

A lato della strada principale si snodano dei sentieri che circondano e mettono in comunicazione le case; alcune una semplice stanza colorata da cui sbucano fuori i bambini correndo, altre invece con annessa stalla per gli animali, ognuna rigorosamente a lato del campo coltivato, in questo momento dell’anno sommerso dall’acqua.

È in questo contesto che opera il nostro piccolo ospedale insieme ad una scuola per la formazione delle infermiere. Nacque come missione nel 1886 ad opera di un reverendo svedese della chiesa luterana evangelica e si sviluppò verso la nascita di un ospedale dal 1958 su spinta di pastori tedeschi e medici indiani.

Non essendo io particolarmente religiosa, con un pizzico di scetticismo che mi presento la prima domenica alla messa. Invece di trovarmi in mezzo ad una funzione religiosa come mi aspetterei in Italia, sembra più di partecipare ad un rito della collettività, un momento giocoso; le infermiere hanno preparato dei canti, i medici organizzano dei quiz a risposta multipla in cui chi indovina il brano della Bibbia vince un premio a fine cerimonia.

La mia amica ed io, due secchioncelle decisamente competitive, pur senza aver idea di cosa cercare, riusciamo a finire sul palco, a partecipare allo “show” e tornarcene a casa con due caramelle. È solo il giorno dopo che inizia la vera esperienza e iniziano le prime discese.

Veniamo divise per le tre settimane che ci aspettano in tre reparti differenti: medicina, chirurgia e pediatria. Io avrei iniziato dalla sala operatoria.

È difficile descriverlo, soprattutto per chi non frequenta gli ospedali.

A parte la terapia intensiva e la terapia intensiva neonatale che sono state rimesse a nuovo da donazioni della comunità luterana giapponese (di cui mai avrei sospettato l’esistenza), il resto dei reparti cade letteralmente a pezzi, i pazienti sono tutti ricoverati nello stesso stanzone dai soffitti enormi e senza nessuna sorta di privacy, un bagno per 30 letti. Al giro visite dei pazienti i medici controllano le ferite e si provvede alla medicazione.

Purtroppo, per quanto abbia incontrato dei veri professionisti e dei medici eccellenti, le condizioni igieniche di base sono davvero scarse ed è quasi deprimente vedere come la maggior parte degli interventi chirurgici, complicati ma brillantemente eseguiti, vada incontro a complicanze infettive, un po’ per mancanza di risorse, un po’ per inosservanza delle più semplici norme igieniche (lavarsi le mani, banalmente).

Ho visto mettere i punti ad un paziente con un ago riutilizzato e sterilizzato e del filo da cotone. Mettere un catetere venoso centrale (un tubicino dentro un’importante vena del nostro corpo) con dei componenti del kit che non combaciavano tra loro perché costa meno comprarli separati e sperare che si accordino.

Anche formare il personale infermieristico affinché riesca a star dietro ad un ospedale così sovraffollato e con così tante patologie diverse è un compito arduo e che abbisogna di fondi ed investimenti sostanziosi.

Allo stesso tempo non ho mai visto tanta passione per il proprio lavoro.

Due casi mi sono rimasti particolarmente impressi.

Il primo riguarda una paziente ventitreenne con una bambina di tre anni, che due anni prima era rimasta coinvolta in un incidente domestico da cui aveva riportato ustioni su due terzi del corpo, in particolar modo il volto e le braccia.

La famiglia a seguito dell’incidente aveva deciso di non farla operare e l’aveva tenuta in casa finché non riusciva più a mangiare e a muoversi. La passione e la cura che chirurghi e infermiere hanno messo nel cercare di migliorarle e poi di salvarle la vita è una delle cose che più mi ha toccato.

Solo più tardi mi hanno raccontato che fin troppe donne indiane muoiono per veri o presunti incidenti domestici, a volte opera del marito che cerca la vedovanza per potersi risposare e avere diritto così ad una nuova dote. Per chi sopravvive, avere il volto deturpato equivale a un’alterazione mostruosa e non permette più di lavorare, sono donne che letteralmente scompaiono dietro l’uscio di una casa da cui non possono più uscire.

Un altro caso, fortunatamente andato a buon fine, è quello di un bambino che si era presentato molto stanco e pallido, con febbre. A queste latitudini, è fondamentale escludere per prima cosa le patologie infettive.

Nei paesi come l’India, in cui Malaria e Dengue sono endemiche, soprattutto nella stagione delle piogge quando le zanzare la fanno da padrone, la ricerca si è prodigata per arrivare a dei test a soluzione rapida.

Data la negatività a questi, le pediatre hanno sospettato un’infezione da Scrub Typhus, per la quale ci voleva una settimana per avere conferma. Il piccolo paziente di sei anni non migliorava e aveva bisogno di una trasfusione, una procedura abbastanza banale in Italia, in cui per fortuna tante persone donano spontaneamente il sangue (donate tutti!), ma molto più complessa in questa parte del mondo in cui si ha poco da donare ed il sangue è una fonte vitale di energia per persone che lavorano nei campi tutto il giorno.

Il padre si era rifiutato di donarlo e la famiglia non aveva i soldi per pagare la trasfusione (unico trattamento abbastanza costoso, data la sua fondamentale importanza in sala operatoria) e tanto si sono impegnate le infermiere che sono riuscite a trovare un donatore per il ragazzo.

Dopo neanche dodici ore era in piedi e riusciva a sorridere e parlare. Il giorno dopo giocava con gli altri bambini, inseguendo galline nel cortile dietro l’ospedale. L’ospedale ci prende tutto il giorno e solo verso le sei di sera riusciamo a tornare a casa dove ci aspetta la cena di Maduri, la nostra fantastica cuoca.

Visto il trekking fino ai 6.000 metri in programma a metà settembre, ogni giorno dobbiamo andare a correre almeno una mezz’ora, per non lasciarci andare. Arduo compito ma reso molto più divertente dal fatto di essere diventate la bizzarria del villaggio, due bianche a correre nel fango della pianura indiana sotto il monsone che mai si placa, sullo sfondo le case, i campi, le mandrie di mucche e i bambini che ormai ci conoscono e corrono con noi.

Col cuore gonfio il 9 settembre abbiamo fatti i bagagli e ci siamo dirette nuovamente verso Nagpur.

Sapevamo però che una vera meraviglia era in serbo per noi: il Ladakh, quella regione tra Kashmir, Tibet e Dharamsala in cui vivono i tibetani esuli dalle loro terre e svetta a poca distanza il K2.

La terra della nostra meta, della “nostra” cima, è lo Stok Kangri e quando, dopo altre dodici ore di viaggio per riuscire ad essere sul piccolo volo che da Delhi porta a Leh, lo abbiamo visto stagliarsi sopra quell’incredibile distesa di montagne imbiancate che è l’Himalaya, eravamo pronte a chiudere il primo capitolo del viaggio e prepararci al secondo.

La partenza notturna

L’aria è sonora. Riesco a pensare questo e poco altro nella notte del 21 settembre mentre mi incammino verso la cima dello Stok Kangri, 6.153 metri, la montagna che domina la spianata di Leh, capitale del Ladakh. Alle 2.30 del mattino io e Claudia siamo sgusciate fuori dai sacchi a pelo del Campo Base.

Con la nostra guida Rick, abbiamo iniziato la salita, dapprima congelate – l’aria è così fredda che l’acqua bollente che avevamo messo nelle borracce la sera prima si è immediatamente congelata – poi affaticate, poi speranzose.

A un certo punto tutte e tre le sensazioni insieme e nessuna, perché il pensiero rallenta e prende il passo con i piedi.

‘L’aria è sonora’.

Così Peter Matthiessen descrive l’atmosfera ai piedi del Churen Himal (7363 mt) nella valle del Dolpo, dove nel 1973 si è recato con una spedizione per cercare il misterioso leopardo delle nevi e studiare i bharal, le “pecore blu” himalayane.

Pecore blu ne abbiamo viste in abbondanza, curioso incrocio tra lama e stambecchi, spettatori delle nostre fatiche nella settimana precedente in bassa valle, mentre il leopardo delle nevi rimane un sogno e un sospiro nell’aria che esce condensata ad ogni passo.

Dopo aver abbandonato il campo base a 4.900 metri, passo dopo passo i miei ramponi sprofondano nella neve scricchiolante che copre il ghiacciaio, distesa infinita e buia, mentre le nostre tre andature prendono il ritmo come fosse una sola. Non esiste una sensazione paragonabile al camminare di notte sopra un ghiacciaio.

È la mia seconda ascesa in notturna dopo il Castore, vetta del Monte Rosa a 4228 mt, che riposa a fianco del gemello monte Polluce, omaggio ai due fratelli che si sono imbarcati con Giasone alla ricerca del vello d’oro nelle Argonautiche di Apollonio Rodio.

Anche lì ghiaccio, luna e il rumore dei ramponi nella neve. Unica differenza, almeno 1500 metri di dislivello in meno rispetto ad oggi. Essere così in alto da non vedere, sentire o annusare nessuna forma di vita nel raggio di chilometri porta a chiedersi cosa spinga l’uomo ad affrontare questo genere di sfide.

Mentre proseguiamo, vedo due turisti francesi tornare indietro, le loro torce nella direzione opposta a quella della nostra marcia, controcorrente. I buddhisti hanno un modo di salmodiare le loro preghiere attraverso la ripetizione.

108 sono i grani dei mālā o trengwa in tibetano, le collane mnemoniche usate per ripetere il calcolo delle recitazioni. Il numero dev’essere maggiore di nove e, ad ogni ripetizione, il singolo grano dev’essere girato in senso orario.

ཨོཾ་མ་ཎི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ, oṃ maṇi padme hūṃ, ‘oh, gioiello del loto!’ è uno dei mantra che più abbiamo sentito nel nostro trekking.

Ad ogni stupa, costruzioni che costeggiano o interrompono il sentiero, di pietra bianca, bombate e tozze su una base quadrangolare con sopra appoggiate lastre di arenaria con mantra scritti in tibetano, la nostra guida eseguiva almeno tre giri in senso orario, ripetendo il suo mantra ‘oṃ maṇi padme hūṃ’. Noi li circumnavighiamo, dandogli sempre il fianco destro, come le lancette di un orologio.

‘L’aria è sonora’.

Le sensazioni del cammino, l’assenza di suoni e di luce

Mentre superiamo un gruppo di indiani che si sono fermati intorno a un thermos di thè caldo e una barretta di cioccolata decido che il mio mantra per non perdermi sarà questo. La nostra guida non ci permette di fermarci, vuole essere sicuro di portarci in cima.

Camminiamo da tre ore e ancora non siamo arrivate alla cresta, quegli ultimi 200 metri in bilico prima della vetta. Sa che siamo scosse, il giorno prima, al nostro arrivo al campo base, subito dopo aver preso possesso di una luridissima tenda e di tutti i sacchi a pelo che abbiamo trovato, una giapponese si è sentita male, per colpa dell’alta montagna.

Non c’erano medici oltre a noi due studentesse, non c’era personale, non c’erano farmaci e non potevamo portarla giù a spalle. I soccorsi sono arrivati dopo un’ora che la assistevamo.

Il pensiero si fa veramente più lento, l’assenza di suoni oltre al tuo respiro ansimante, l’assenza di luce se non la pallida ombra della luna, parzialmente velata e la lama della torcia sul ghiaccio, l’assenza di odori familiari a chi cammina per boschi e pietraie eppure un pullulare di vita, nei tendini, nei muscoli, nella fatica.

Mentre pensiamo di morire assiderate, un dito del piede per volta, il buio della notte si disfa come se si ritirasse pian piano ed iniziamo a scorgere il ghiacciaio e il cielo, non più una cosa sola ma due entità separate, due punti di riferimento nelle loro infinite sfumature di blu.

Siamo ormai giunte alla cresta e Rick ci permette di fare una pausa ma è così orgoglioso di noi che non vuole che ci leghiamo, perderemmo tempo e lui vuole battere il sole e giungere alla cima prima che sia giorno.

Stupisce l’occidentalizzazione che si trova in ogni angolo di mondo. Sapevo che i buddhisti considerano le cime sacre, tanto che non raggiungono la vetta, ma appena sotto si fermano e la circumnavigano in senso orario.

Rick invece, nonostante sia buddhista, è orgoglioso di raggiungere la vetta per primi, con due ragazze per giunta.

Cristiano Ronaldo e la Serie A, del resto, sono stati uno dei nostri principali argomenti di conversazione per i dieci giorni di trekking. Siamo davvero in testa rispetto al gruppo partito la mattina ma io ho poco da festeggiare, un mal di pancia mi sta distruggendo il passo e il ritmo, colpa del freddo, della fatica o forse del cibo tremendo del campo base.

Claudia è sempre almeno dieci passi davanti a me e seriamente mi chiedo se riuscirò a salire con i crampi che mi scuotono. Avevamo stretto un patto prima di partire, ‘ci fermiamo solo se abbiamo mal di testa o vertigini, le spie del mal di montagna’, il mal di pancia non rientra nel patto, non posso fermarmi.

‘L’aria è sonora’.

La cima, l’aria piena di rumori, il canto e l’abbraccio all’arrivo

Lascio che Rick e Claudia mi superino e arrivino alla cima prima di me, mentre il sole illumina il mondo a perdita d’occhio. Gli ultimi passi sono, come sempre, i più dolorosi e meravigliosi, quando ormai sai di avercela fatta e trovi delle energie che pensavi fossero sepolte dalla terza elementare. Intorno a noi una distesa di montagne bianche, fin dove l’occhio può spingersi.

L’aria è piena di rumori ora, il vento che scuote i milioni di bandiere tibetane che coprono la cima, Claudia e Rick che cantano, il mio fiato ansimante.

Io e Claudia ci abbracciamo, lei fa delle foto. Io soffro in solitaria e penso con meraviglia di essere così in alto da non aver mai avuto il cielo così vicino, di essere tanto microscopica di fronte a tutte le montagne che mi circondano da essere paragonabile a un granello di sabbia.

Forse per questo i buddhisti ripetono tante volte lo stesso mantra, non per ricordarlo o farlo avverare, ma per rendere l’espressione così inconsistente da farla svanire, facendoci accogliere la parola, la vita e l’espressione esattamente per quello che è, ora, in questo momento.

‘L’aria è sonora’.